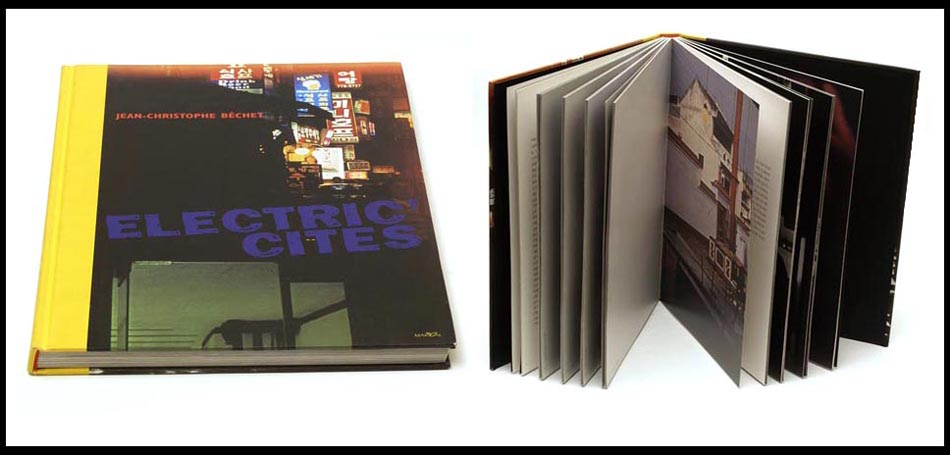

Électric’Cités, 2002, 130 pages format 22×33 cm, 55 photos couleur et n&b, éditions Marval.

Textes et photos de Jean-Christophe Béchet

Livre épuisé.

Editions de tête avec tirage limité encore disponibles (prix 300 E).

Toutes les mêmes, les villes ? et les nuits aux nuits ressemblent ? Je ne crois pas.

Vitrines et néons, fast-food et bars de nuit, visages dessinés par des ampoules trop fortes, contre-jours nocturnes, ombres menaçantes, quand la télé crie, que les phares des voitures nous éblouissent, que la pluie, la neige ou le brouillard diffusent, renvoient, reflètent les lumières. Des lumières toutes électriques. Oui une étonnante luminosité… et une violence, aussi, oui, parfois. Mais d’abord le silence, la solitude, l’espace. Dans la traversée d’un monde plein de trafic et de jazz, de passants, de passantes surtout, qui passent plus ou moins vite …

Les villes parce que les trains et les avions s’y arrètent. La campagne, c’est plus compliqué. Faut une voiture. Où prendre des bus et des trains qui de toute façon nous abandonnent dans de petites villes. Alors ville pour ville, autant choisir les grandes, celles qui font rêver. Un rêve chargé d’histoire, de textes, de cartes, de Lisbonne à Malacca, de St Petersbourg à Berlin, de Tokyo à New York.Paradoxalement le projet des Electric Cités est né dans deux petites villes. Urfa en Turquie. El Oued en Algérie. En noir & blanc. Urfa c’était en 1987, à l’Est de la Turquie sur la route de la Syrie et de l’Iran. El Oued, c’était en 1990. Je rentrai par la route d’un séjour de 18 mois au Cameroun. Je venais de traverser le désert. Je remontais vers Alger. On pouvait encore facilement photographier en Algérie. Du moins dans le sud. Encore 2000 Km et j’allai retrouver Marseille, ma ville natale.

La photo d’Urfa représente une succession d’ombres, des hommes sans doute , qui s’enfoncent dans un terrain vague. Au loin, la ville et seulement quelques rares lumières. A El Oued, je découvre le pouvoir des reverbères. Les rues ne sont pas goudronnées. Les fils électriques structurent l’espace. Les djellabas blanches se détachent dans la pénombre. Au labo, quand six mois plus tard je tire ces images, je sens qu’il y a là quelque chose à creuser. Même sentiment, en 1991, à Prague. Sur les pavés luisants, où se contredisent les rails du tramway, les ombres floues rejouent la même partition. Je comprends alors que la nuit fait disparaître la profondeur. Tout ce qui est dans l’ombre disparait, le proche comme le lointain. Soumise au seul éclairage électrique, la ville devient une scène de théâtre. Sans flash, qui détruirait tout, le mouvement des passants se traduit forcément par un flou. Grandes ouvertures, faibles profondeurs de champ, vitesses lentes. C’est beau des vitesses lentes… Il n’y a pas un flou, mais des quantités de flous. Soit le photographe a bougé. Soit le sujet. Soit les deux. Soit la mise au point a été décalée. Infinies variations pour faire sentir le pouls de la ville et du photographe. Quand le flash fige et le trépied statufie. La nuit, c’est l’incertitude. C’est flou.

Le danger est là aussi. La belle image vient vite. Les ombres floues de Prague ou de Singapour finissent par se ressembler. L’esthétisme de la nuit est un piège. Les images se répètent. J’ai alors arrété de photographier la nuit. Du moins systématiquement. J’ai continué en pointillé, au hasard des voyages, des commandes, des rencontres, des aventures. Je guettais le moment où les lampadaires s’allument et où la nuit n’est pas encore tombée. Mais, il y avait autre chose à faire, je le sentais. … Alberto Moravia aurait dit que même si « La réalité est en couleur, le n&b est plus réaliste ». Cela se discute. Mais la nuit, pour des raisons techniques, cela se vérifie. Le n&b est plus proche de la vision humaine. En couleur, le film réagit différement selon le type d’éclairage employé. Tungstènes, néons, vapeur de sodium… notre œil rétablit un équilibre. Le film lui enregistre des lumières vertes, bleues, oranges…. On cadre, on déclenche et c’est la surprise. Avec l’expérience on sent, on pressent. Mais l’aléatoire demeure. Tant mieux. Souvent, avec l’habitude, en photo, on maitrise trop…La couleur s’est alors imposée. Là aussi, faut vite se méfier des jeux de couleurs. Retrouver l’esprit du n&b en couleur. Faire cohabiter les deux. Dialoguer. Le photographe a deux palettes à sa disposition : une gamme de couleurs et une gamme de gris. Pourquoi se priver de l’une. La spécificité de la photo est peut être là : dans ce choix couleur/n&b. Ou dans le refus de ce choix en mélangeant les deux.Et puis, le déclic a eu lieu quand j’ai compris que ce n’était pas la nuit qui m’intéressait. Mais les éclairages artificiels. Dans le métro, dans un ascenseur, dans une galerie marchande. Là, jour et nuit n’ont pas de sens. C’est l’électricité qui compte. Les ampoules, les néons, les projecteurs, les enseignes, les lampadaires…

Deux parties Trafic et Jazz.Trafic quand les voitures envahissent le pavé. Que les passants se déplacent nombreux, En groupe. Jazz, parce que le silence prend la relève du trafic quand la nuit avance et que l’on entend enfin les sons de la nuit.Mais aussi jazz parce que souffler dans un sax c’est comme viser avec son boîtier. Le rapport à l’objet. Le fétichisme. L’instrument de travail. Et après, faut improviser à partir d’un cadre connu, vu et revu. Et qu’il faut encore et toujours éviter de faire le malin. Parcequ’aujourd’hui les jeunes jazzmen sont souvent très forts, trop forts. Trop bons. Comme beaucoup de photographes. Trop bien compris, trop bien appris. Et finalement on recherche sinon le couac, du moins le tempo faible, le décalage. L’instant décisif involontaire, le moment où le décadrage va se faire hasardeux car pris par le rythme, le hasard, l’envie. Oui, laisser la place au hasard, en jazz comme en photo. Faire respirer l’histoire que l’on raconte.

Jean-Christophe Béchet / 2002